HDL(善玉コレステロール)は細胞から余っているコレステロールを受け取り肝臓に運びます。このとき、HDL自身が細胞からコレステロールを引き出すのではなく、細胞膜にあるABCタンパク質が、余っているコレステロールを細胞外に搬出しそれをHDLが受け取ります。

ABCタンパク質は、抗がん剤から生き残ったがん細胞が、他の抗がん剤を使っても効かなくなる多剤耐性をもつことにも関係しています。

HDLにコレステロールを渡す運搬役がいた

HDLは「善玉コレステロール」と呼ばれていますが、コレステロールそのものではありません。細胞から余分なコレステロールを集めて肝臓に戻す、リポタンパク質と呼ばれるものです。

そのあたりのことは、以前、余分なコレステロールを回収するHDLという記事を書きました。

ABCタンパク質

細胞からコレステロールを引き抜く時、HDLが直接引き抜いているのではなく、ABCタンパク質というものが、細胞からコレステロールを引き抜き、リポタンパク質に渡す運び屋になっていることがわかりました。

なんだそんな細かいところまで知る必要はないと思われる方、少しガマンして最後まで読んでください。なぜかというと・・・。

続けます。

本来あるものがなくなると初めて大切さが分かるものですが、このABCタンパク質が機能しなくなるとどんなことが起こるかということが書かれていました。

生命の内と外 (新潮選書 2017) という本です。

タンジール病

血液中にHDLがほとんど検出されないと、若年で狭心症や心筋梗塞を引き起こします。

アメリカ東海岸バージニア州のタンジール島で、血中の善玉コレステロール(HDL)がほとんど検出されないという不思議な遺伝病が見つかり、タンジール病と呼ばれることになった。

患者は若年で狭心症や心筋梗塞を起こす。この原因遺伝子の探索が行われた結果、1999年、この遺伝病においてはABCタンパク質の一つが遺伝的に変異を起こし、そのタンパク質が機能できなくなっていることが明らかにされた。

このABCタンパク質は末梢のマクロファージなどの細胞膜に蓄積しているコレステロールを引き抜き、血中を流れているリポタンパク質に引き渡してHDLを産生するのが役割である。

タンジール病では、このABCタンパク質に遺伝的変異が起こることにより、末梢の細胞からコレステロールが除去されなかったのだ。

コレステロールは体に必要なものですが、蓄積して回収されないと、昔からいわれている通り、狭心症や心筋梗塞など血管が詰まって起こる病気の原因になるんだなと分かります。

ABCタンパク質とはどんなものか

さて、ABCタンパク質とはどのようなものなのでしょう?

ネットを検索して、ABC トランスポーターを読ませていただきました。

ATP-Binding Cassette(ABC)トランスポーター(ABC タンパク質)は,細菌からヒトに至るまでよく保存された ATP 結合ドメイン Nucleotide Binding Domain(NBD)を 1 機能単位あたり 2 つ保持するスーパーファミリーである.

ABCとは、ATP-Binding Cassetteの省略形でした。

ドメインはウイキペディアによると、少々読みにくいですが、タンパク質の配列、構造の一部のことで、独立の機能を持ったものと書かれています。またその一例としてピルビン酸キナーゼが3つのドメインからできたタンパク質であると書かれています。

ピルビン酸キナーゼは酵素ですが、1つの酵素がいくつかのドメインからできていることを覚えておこうと思いました。(出典:タンパク質ドメイン)

スーパーファミリーって分かりませんね。もともとはタンパク質ファミリーということばに由来するようです。

細胞の分子生物学第4版を読むと、このような説明が書かれていました。ちなみに、最新版は第6版が出ています。

タンパク質ファミリー

タンパク質はアミノ酸がたくさんつながったものですが、それが折りたたまれて三次元的にどのような形をとるかということが大切で、そのことはコンホメーション(立体配座)と呼ばれています。

アミノ酸は20種類あり、単純にアミノ酸を4個並べる並べ方は、20×20×20×20=160000通りあります。

さらに、アミノ酸 n 個からタンパク質ができているとすると、並べ方を計算すれば 20n 通りと膨大な種類ができてしまいます。

しかし、実際はそうなりません。

細胞の進化の試行錯誤の間に、生存に適した一部のタンパク質だけが安定したコンホメーションを取ることができるので、そのタンパク質が使われるようになるのです。

そして、もちろん、それらは進化とともに少しずつ変化します。

ひとたび安定なコンホメーションで有益な性質のタンパク質ができあがってしまうと,進化とともに構造を少しずつ変えて新たな機能を発揮するものが現れただろう。

この過程は,たまたま重複した遺伝子のコピーの1つが独立に進化し新たな機能を発揮するという遺伝機構により大いに加速された。

これはしばしば起こったので,現存するタンパク質の多くはアミノ酸配列や三次元構造がたがいにきわめてよく似たタンパクファミリー(族)に分類できる。

タンパク質ファミリーとは、上に書いてきたような理由で、アミノ酸配列や三次元構造がよく似たタンパク質のことをいいます。

さらにスーパーファミリーとは、「細菌からヒトに至るまでよく保存された」とあるので、もっと大まかに考えて、「ATP 結合ドメイン Nucleotide Binding Domain(NBD)を 1 機能単位あたり 2 つ保持する」ことが特徴のタンパク質のことを指しているのだと思います。

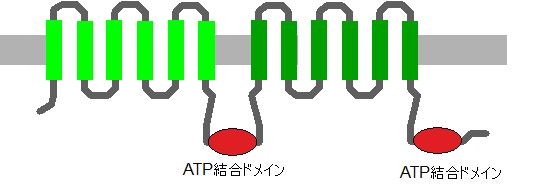

ABCタンパク質の構造

細胞の分子生物学第4版には、典型的なABC輸送タンパク質(ABCタンパク質)の構造模式図としてこのような図が載せられていました。真似して描きました。

確かに、一つにつながったタンパク質にATP結合ドメインが2個ついています。

ABCタンパク質は細胞膜にある

そして、図のグレーに塗った太い直線は細胞膜です。ABCタンパク質は細胞膜にあるのですね。

細胞膜にあるABCタンパク質は、そこで何をしているのか。

真核生物のABCタンパク質は搬出しか行わない

細胞の分子生物学第4版からです。

個々の輸送体(注:ABCタンパク質のこと)はそれぞれ特定の基質あるいは基質群の輸送に関わっており,その種類は多様をきわめ、アミノ酸、糖、無機イオン、多糖、ペプチドからタンパク質にまでおよぶ。

細菌のABC輸送体は取り込みと搬出の両方にかかわっているが,真核生物のものはほとんどが搬出しか行わないらしい。

われわれヒトは、細胞に細胞核をもちます。真核生物です。細胞から何かを搬出するためにABCタンパク質が働いています。

ここでやっと生命の内と外という本に戻ることができます。

このABCタンパク質は末梢のマクロファージなどの細胞膜に蓄積しているコレステロールを引き抜き、血中を流れているリポタンパク質に引き渡してHDLを産生するのが役割である。

マクロファージもわれわれの免疫細胞です。細胞膜にはABCタンパク質があり、マクロファージが貪食して細胞内にためたコレステロールをABCタンパク質から外に搬出し、リポタンパク質に引き渡すということなんですね。

ところで、ABC トランスポーターによると、ヒトのABCタンパク質は、A~Gまで7つのタイプに分けられています。その中には、がん治療のための抗がん剤を効かなくする働きを持つものがあります。

これまでの話の流れでお分かりになると思います。抗がん剤を細胞の外へ運搬してしまうのです。

抗がん剤が効かなくなるABCタンパク質

また、生命の内と外という本に戻ります。少し長いですが、読んでいただければ、私がこの本を読んで思ったように、「へえーっ!」と思っていただけます。きっと。

がんの化学療法では抗がん剤が用いられる。抗がん剤にはいろいろな作用機構をもったものが多数知られているが、多くの場合、最初の治療によってがん組織は大きく縮退する。

もちろんうまくコントロールできる場合もあるが、やがて生き残ったがん細胞が再び増殖するという局面を迎えることが多い。

再発と呼ばれるが、これが曲者であり、こうして生き残ったがん細胞にはそれまでの抗がん剤が効かないことが多い。

最初に使った抗がん剤に対して耐性をもった細胞が生き残ったから、効かなくったとだれもが考える。

そこで別の抗がん剤を試してみる。ところがこの抗がん剤に対しても耐性を持ってしまっていることがある。

いくつもの薬に対して耐性を獲得したことになるので、これを「多剤耐性」という。不思議である。なぜAという抗がん剤に耐性になったがん細胞が、Bという別の抗がん剤にも耐性を持つのか。

この多剤耐性獲得のメカニズムの一つとして、薬剤を細胞の外へ輸送するタンパク質MDR1が発見された。

多剤耐性(Multi_Drug_Resistance)の頭文字をとってMDR1と名づけられた。

抗がん剤に対して生き残ったがん細胞には、このMDR1タンパク質が誘導されている。

抗がん剤を投与しても、その抗がん剤をMDR1が細胞内から細胞外へと排出してしまうので、効きが悪くなるのである。

もちろんがん細胞も1個の生き物であるから、自己の生存に都合の悪い物質は排除してしまうに越したことはない。

MDR1遺伝子を活性化して、細胞外への排出効率をあげようとするわけだ。それが、がん細胞にはよくても宿主には困るというだけの話である。

MDR1は、現在ではもっとも大きな輸送タンパク質グループ、ABCタンパク質の一員であることがわかっている。

ABCタンパク質は、多くは6~12回の膜貫通ドメインを持ったタンパク質であり、ATPの加水分解エネルギーを使って、化合物をサイトゾルから細胞外へと排出することができる。

抗がん剤から生き残ったがん細胞は、ABCタンパク質であるMDR1を作り、次に薬が入ってきたら、細胞膜から外に搬出してしまうのです。

そのため、薬を変えて初めて使う薬でも効かなくなるということが起こります。薬に耐性があるというのは、たまたま耐性をもつ細胞が存在してそれが生き残ったということなのかと思っていたのですが、もっと生物らしい、ダイナミックさがあるのです。

NOTE

HDL(善玉コレステロール)は細胞から余っているコレステロールを運搬してくるリポタンパク質です。

このとき、HDLが細胞からコレステロールを引き出すのではなく、細胞膜にあるABCタンパク質から細胞内部で余っているコレステロールが細胞外へ搬出され、それを受け取ったリポタンパク質がHDLとなります。

ヒトのような真核生物では、ABCタンパク質は、細胞内から外へ搬出する働きをします。

がん細胞が抗がん剤から生き残ると、ABCタンパク質であるMDR1を作り、入ってきた薬剤を外に搬出する仕組みができます。

そのため、再度、抗がん剤を変えて使用しても効かなくなる多剤耐性を持つようになります。