プロスタグランジンE2(PGE2)は、ヒスタミンを放出するマスト細胞のEP3受容体を介して炎症を促進する作用があります。しかし、EPAからできるいくつかの種類のプロスタグランジン(PG)とトロンボキサン(TX)が存在すると、プロスタグランジンE2を作るアラキドン酸が細胞膜を構成するリン脂質から遊離されにくくなります。

プロスタグランジン(PG)にはどんな作用(働き)があるか

プロスタグランジンE2とE3、E1の違いを構造式から調べたの続きです。

まずは、この記事で思い出してほしいことを書いておきます。

- プロスタグランジンは、炭素数20の脂肪酸、アラキドン酸、ジホモ-γ-リノレン酸、EPAからできる。

- できるプロスタグランジン(PG)は4種類、それにトロンボキサン(TX)。

- PGE1~3は炭素の二重結合数以外、構造は同じ。

アラキドン酸からできるPGの作用

それぞれの働きは1.プロスタグランジンの役割に下の表のように書かれていました。ただし、PGE2と一部PGE1についてだけです。

かなり時間をかけてネットでPGE3だけの作用を探しましたが、どうしても見つかりませんでした。もし、PGE3自体にPGE2と拮抗する作用があるなら書かれていてもおかしくないと思うのですが。

| PGD2 | 血小板凝集阻害 睡眠誘発作用 気管支収縮 抗腫瘍作用 |

| PGE2 | 血管拡張 血圧下降 血小板凝集阻害(E1) 胃酸分泌抑制 胃粘膜保護作用 下痢誘発 発熱作用 痛覚過敏 免疫抑制作用 気管支拡張 子宮収縮 |

| PGF2α | 腎血流量増加 |

| PGG2 | 子宮収縮 気管支収縮 |

| PGH2 | 血小板凝集惹起 血管収縮 気管支収縮 |

| PGI2 | 血小板凝集阻害 血管拡張 血圧下降 腎血流量増加 胃酸分泌抑制 |

| TXA2 | 血小板凝集惹起 血管収縮 気管支収縮 |

| ※プロスタグランジンの役割より。一部省略 | |

PGE2が皮膚の炎症を起こす仕組みがわかった

ネットで検索していくと、PGE2と炎症の関係について解説された記事が見つかりました。プロスタグランジン E2 による皮膚炎症惹起のメカニズムを解明~副作用がなく炎症を抑える薬の開発に道~という熊本大学のプレスリリースです。

平成25(2013)年12月発表なので、つい数年前のものです。PGE2が炎症を促進することはずっと前から知られていたのですが、その仕組みは2013年まではっきりしていなかったということなのですね。

PGE2はマスト細胞を刺激してヒスタミンを放出させ炎症を起こす

PGE2は、直接炎症を起こす物質ではなく、炎症を起こすマスト細胞にあるPGEの4つの受容体のうち、EP3受容体を介してマスト細胞を活性化させ、炎症を起こします。

このように書かれています。

最も代表的なPGであるPGE2が炎症を引き起こすことはよく知られていましたが、PGE2がどの細胞に作用して炎症を引き起こすかは不明でした。

杉本教授らは、EP1からEP4までの各受容体を個々に欠損するマウスを用いて、皮膚炎症がどの受容体欠損で弱まるのかを調べた結果、EP3受容体欠損でのみ炎症反応が減弱することを発見しました。

杉本教授らは、さらにそのメカニズムを入念に調べた結果、PGE2は、EP3受容体を介してマスト細胞(血球系の細胞でアレルギー反応を引き起こす原因細胞の一つ)を活性化させ、ヒスタミンを介して(アレルギーと同じ機序で)炎症を引き起こすことを見出しました。

くり返しになりますが、PGE2は、直接炎症を起こす物質ではありません。炎症を起こす細胞はマスト細胞です。

PGE2が炎症を促進する特有の性質は、マスト細胞のEP3受容体と結びつくことによります。

マスト細胞

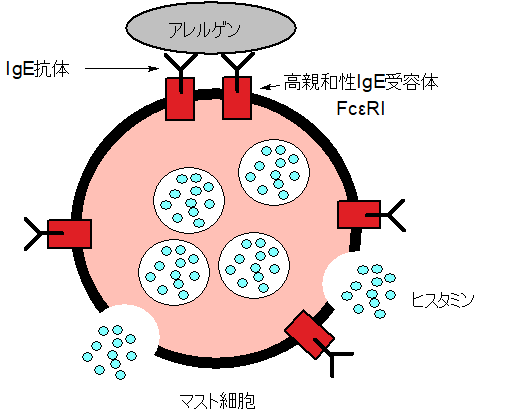

マスト細胞について、アレルギーが起こるしくみを理解するにとても分かりやすい短い説明と図がありました。図は真似して描きました。

花粉症や気管支ぜん息などのアレルギー発症の引き金を引くのは、私たちの皮膚や粘膜など全身の組織に広く分布するマスト細胞(肥満細胞)です。

花粉やダニ由来のタンパク質などアレルギーの原因物質(アレルゲンといいます)と反応したマスト細胞は、ヒスタミンなどの生理活性物質を放出して、周囲に炎症を引き起こします。

花粉症だと目、鼻、のどくらいですが、ジンマシンを考えれば、マスト細胞は全身にあることが納得できます。

ここにPGE2やEP3は出てきませんが、アレルゲンと反応したようにヒスタミンが放出され、炎症が起きると理解しておきましょう。

PGE2と炎症の関係はわかりましたが、PGE3と炎症の関係が相変わらずわかりません。

EPAからできるPGとトロンボキサン(TX)が存在するとアラキドン酸を遊離させにくくする

PGE3だけなく、EPAからできるプロスタグランジン(PG)とトロンボキサン(TX)があると、アラキドン酸がリン脂質から遊離してプロスタグランジンとトロンボキサンに変化するのを阻害するのです。

イラストレイテッド ハーパー・生化学原書29版には、こんなことが書かれていました。

エイコサペンタエン酸(EPA)から生成されるPG3とTX3はリン脂質からのアラキドン酸の遊離を抑制し,PG2とTX2の生成を阻害する.

PGI3はPGI2と同様に強力な血小板の抗凝集作用をもつ.しかし,TXA3の血小板凝集作用はTXA2よりはるかに弱いので,EPAの摂取は,この2つの作用(TXとPGI)のバランスを変えて凝固時間を長くする方向にはたらく.

まず、PG3とTX3はPG2とTX2の生成を阻害すると書かれています。これはPGEだけでなく、4つのPGとTXについてのことを指しています。

つまり、EPAからできるプロスタグランジン(PG)とトロンボキサン(TX)が存在すると、アラキドン酸がリン脂質から遊離してプロスタグランジンとトロンボキサンに変化するのを阻害すると説明しています。

PGE2が作られにくくなるので、炎症が抑えられるという理屈です。

リン脂質は細胞膜の材料です。アラキドン酸はリン脂質に多く存在します。

そして、次もなかなか重要です。

PGとTXは二重結合の数が違っても作用は似ている?

上の文中にある「PGI3はPGI2と同様に強力な血小板の抗凝集作用をもつ」と「TXA3の血小板凝集作用はTXA2よりはるかに弱いので」を読むと、PGIとTXAそれぞれの作用は同じだという前提で書かれているようです。

もちろん、完全に同じではなく強さに差があります。

すると、PGD、PGE、PGF、PGG、PGH、PGI、TXAそれぞれの作用は基本的に共通していて、強弱に差があるということなのかもしれません。

そしてPGE2にはマスト細胞のEP3受容体を介して炎症を促進する働きがあることがわかりましたが、PGE2自体が直接炎症を起こしているわけではありません。PGE3自体の炎症についての作用が出てこないのは当たり前かもしれません。

この部分、不正確なのではっきりわかりましたら書き換えます。

しかし、オメガ3の脂肪酸が炎症を抑制することに関係していないわけではありません。

EPAやDHAには炎症を抑制する作用がある

脂質メディエーターにはこのように書かれています。2014年の記事です。どのような仕組みで炎症を抑えるのか十分に解明されていないのですが、レゾルビンという物質が炎症を抑える物質として発見されたようです。

n-3系多価不飽和脂肪酸(EPAや DHA)には炎症を抑える働きが報告されてきたが、その作用機序は十分には解明されていない。近年、n-3系多価不飽和脂肪酸から細胞間生合成経路によって産生されるレゾルビンなどの代謝産物が同定された。

これらは脂質メディエーターとして働き、炎症の消退に積極的に関わっていることが示された。

レゾルビンは、別な機会に記事にしようと思います。

NOTE

リノール酸はアラキドン酸に変換され、炎症を促進するプロスタグランジンになるからリノール酸を多く含む油をあまり摂らないようにといわれます。

調べていくと、プロスタグランジンのうち、プロスタグランジンE2(PGE2)が炎症にかかわり、マスト細胞(肥満細胞)にあるPGE2の受容体、EP1~EP4のうち、EP3を介して活性化されることがわかりました。

マスト細胞が活性化されると、アレルゲンに反応した時のように、ヒスタミンを放出し周辺に炎症が起きます。

一方、EPAから作られるプロスタグランジン(PG)とトロンボキサン(TX)があると、リン脂質からアラキドン酸が遊離されにくくなります。

そのため、PGE2が作られにくくなり、炎症が抑えられることになります。PGE2とPGE3の作用が拮抗しているわけではありません。

この他のアラキドン酸についての記事は、アラキドン酸についてをご覧下さい。