リノール酸が酸化して4-ヒドロキシノネナールになると、Hsp70.1(ヒートショックプロテイン)を傷つけ、神経伝達物質を高速で流すワックスの働きをするタウ蛋白をリサイクル工場であるリソソームに運べなくなります。劣化したタウ蛋白がたまると、カルパインというタンパク分解酵素が活性化し、Hsp70.1が切られ、リソソームの膜が破れてカテプシンが放出され神経細胞が死んでしまいます。

これが、カルパインーカテプシン仮説であり、アルツハイマーの原因ではないかと考えられています。

リノール酸がアルツハイマー病と関係する

サラダ油をやめれば認知症にならない (SB新書)を読みました。タイトルが今どきの本のタイトルなので、最初、サラダ油を敵視してオメガ3の油を擁護するだけの本かなと思いながら、読み始めました。

p26~p37まで著者山嶋哲盛先生の興味深い「カルパイン-カテプシン仮説」が説明されていました。それがとても大切なことをいっているのだろうと思いながら、2回読みましたが、もう一つ理解できないので一人でモヤモヤしていました。

もし、この記事を下まで読んで下さって面白そうだなと思った方は、是非、先生の本と下で引用させていただいた論文を読んでみてください。

先生のお話は、うんと短くするとリノール酸がアルツハイマー病と関係しているかもしれない話です。私は初めて知りました。

同じ部分を何度か読みましたが、まだ分かったような分からないような気分が残り、ネットで調べてみました。すると、山嶋哲盛先生が開院された有松医科歯科クリニックのサイトに先生が講演されたアルツハイマー病の分子機構と早期診断が収められていて、それを読ませていただいて、なんだかすっきりしました。

悪者は4-ヒドロキシノネナール

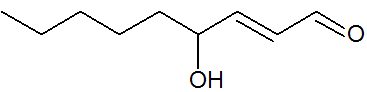

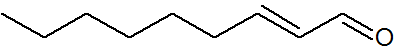

山嶋哲盛先生が問題にしているのは、4-ヒドロキシノネナールという物質です。構造式はこの通り。

4-ヒドロキシ2ノネナール

正式には4-ヒドロキシ2-ノネナール(4-hydroxy-2-nonenal)といいます。

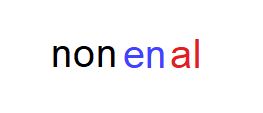

ノネナールの意味

ノネナールを色分けして書きました。それぞれ意味があります。

右から行きます。

- 「al」はアルデヒドの意味です。アルデヒド基は-CHOです。上の構造式の右端に、アルデヒド基(H-C=O)がついています。

- 「en」は炭素の二重結合を意味しています。

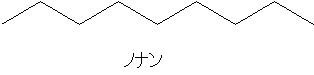

- 「non」はノナン (nonane)を意味しています。炭素数9個の直鎖の炭化水素です。

nonane

つまり、ノナンが炭素の二重結合を1個もったアルデヒドになったという意味です。

構造式がよく分からない方は、脂肪酸の化学構造式を見た方が油のことをずっと理解できるを是非お読みください。

4-ヒドロキシの意味はアルデヒド基から数えて4番目にある炭素(C)にヒドロキシ基(-OH)が付いているという意味です。

2-ノネナールの2は、アルデヒド基から数えて2番目の炭素(C)が二重結合になっていることを示しています。

ちなみに、私にとってなぜか発音しにくいノネナールですが、加齢臭の原因物質とされる2-ノネナールはこんな構造式です。

2-ノネナール

同じノネナールだから、ヒドロキシ基(-OH)がついているかどうかの違いだけです。

先に書いておきますが、4-ヒドロキシノネナールは、リノール酸が酸化されることでできる物質だそうです。過酸化脂質と呼ばれていて、やっかいなことに、他の物質を酸化します。リノール酸は炭素数18ですから半分の長さしかありません。

そして、この物質が、Hsp70(ヒートショックプロテイン)を酸化することが原因でアルツハイマー病を発病する可能性があるという話です。

カルパインーカテプシン仮説

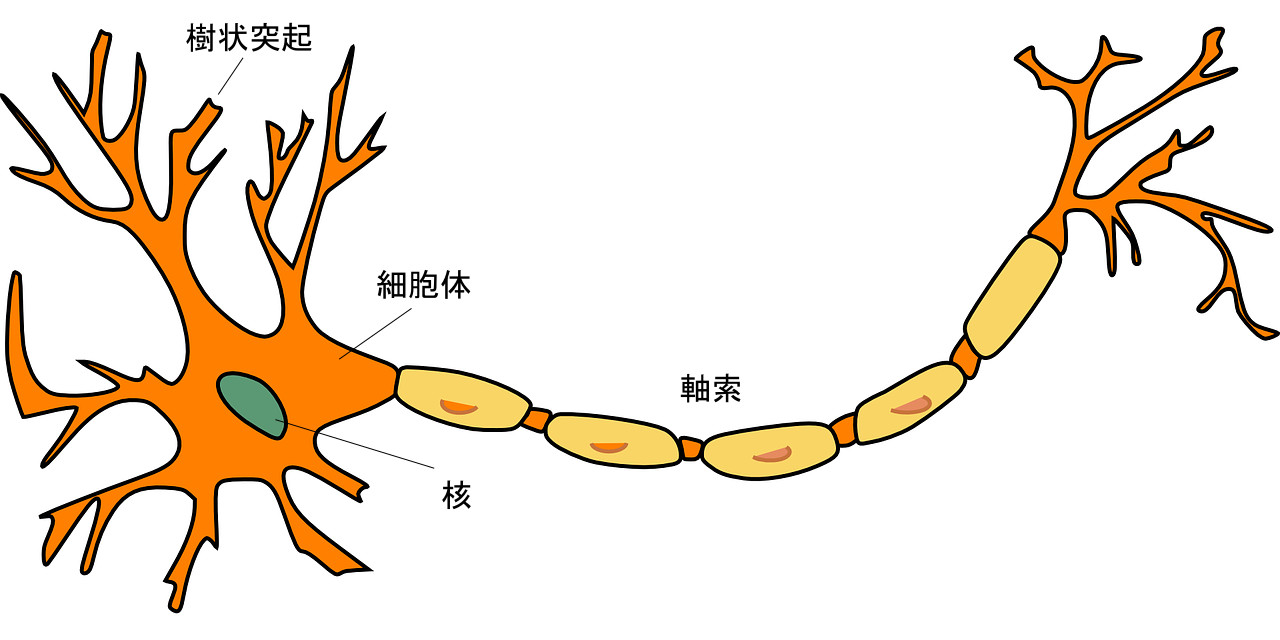

神経細胞は、主に3つの部分に区分けされます。

細胞核のある細胞体、他の細胞からの入力を受ける樹状突起、他の細胞に出力する軸索があります。

さらにアルツハイマー病の分子機構と早期診断にはこのように書かれていました。

軸索の中には微小管があり、その中をアセチルコリンやノルアドレナリン、グルタミン酸、セロトニンなどの神経伝達物質が送られている。そしてこれらの物質を放出したり受け止めたりするレセプターやチャネルの構成蛋白質も移動している。

これらの、神経伝達物質やアンテナ蛋白が微小管ケーブルを高速で滑っていくのに、まるでワックスのように大切な潤滑油的な役割を果たすのがタウ蛋白である。

神経伝達物資は驚くような速さで滑っていきます。神経伝達物質は速いなどといってもわかりにくいかもしれません。

しかし、簡単にわかる話があります。

今、足の親指を動かそうと思ったらその瞬間動きます。頭で「親指を動かそう」思って、1秒後に指が動き始める人はいません。足の親指を動かす時に、神経細胞のお世話になっています。

タウ蛋白は劣化してしまう

神経伝達物質が高速で滑っていくのを助けるのがワックスとしての役割を果たしてくれるタウ蛋白です。

ところが、このタウ蛋白は、すぐに消耗してしまい、劣化してしまうのです。

Hsp70.1が運搬してリソソームに連れて行く

そこで、劣化したタウ蛋白は、運搬役のHsp70.1によって速やかに同じ細胞内にあるリサイクル工場であるリソソームに運ばれていきます。

リソソームでは、タンパク質がアミノ酸に分解されて、また新しいタンパク質の材料になります。

以上が、神経細胞が正常な時の話です。

傷つけられるのはHsp70.1(ヒートショックプロテイン)

ところが、4-ヒドロキシノネナールができると、運搬役のHsp70.1が酸化されて傷つけられてしまいます。

Hspとは熱ショックタンパク質(Heat Shock Protein)のことです。細胞が熱等のストレス条件下にさらされた際に発現が上昇して細胞を保護するタンパク質のことです。

HSP70 ファミリーの新たな機能によれば、このように書かれています。

HSP70-1 は非ストレス下では,その発現がほとんど認められないか極めて低いレベルに制御されているが,熱や低酸素,酸化ストレス,pH の変化,重金属などを含む様々なストレスによって発現誘導される.

ストレスを受けると細胞中の全タンパク質の 2%を占めるまで発現誘導され,分子シャペロンとして変性タンパク質やミスフォールドタンパク質の蓄積を回避させることで強い細胞保護効果を示す.

さて、運搬役のHsp70.1が傷つけられると、劣化したタウ蛋白は、運搬されにくくなってしまいます。そうすると、劣化したタウ蛋白が微小管の中にどんどん溜まって巨大ゴミ化していきます。

カルパインというタンパク分解酵素が活性化

細胞内にゴミが溜まり過ぎると、細胞の隅々にまで栄養や酸素が行き届かなくなります。再び、アルツハイマー病の分子機構と早期診断からです。

神経細胞にぶどう糖や酸素が行かなくなると、神経細胞はもがき苦しんで、カルシウムイオンの細胞内濃度が過度に上昇する。このカルシウムイオンがカルパインというタンパク分解酵素を異常に活性化させる。

この結果、カルパインというタンパク分解酵素によって、Hsp70.1が切断されてしまいます。

リソソームの膜が破れてカテプシンが放出され神経細胞が死ぬ

Hsp70.1にはタウ蛋白を運搬する以外に、役割があります。

細胞内にあるリサイクル工場であるリソソームは頑丈な膜におおわれていますが、この頑丈な膜を作らせるのが、Hsp70.1です。

リソソーム膜を頑丈にしているのは、お肌を守る化粧品の成分にも入っているセラミドである。このセラミドを作る原材料となるのが、リソソーム膜に含まれているスフィンゴミエリンという脂質に他ならない。

そして、それを作らせるのは後で述べる、「熱ショック蛋白質」という仕掛人である。この仕掛人が無傷でなければ、リソソームはそのリニューアル機能を果たせない。

リソソームの中はタンパク質をアミノ酸へ分解するため pH が 4.5 という強い酸性状態にあります。つまり、リソソームの膜が破れると大変なことになるので、本来この膜は頑丈にできているのです。

しかし、Hsp70.1がカルパインによって切断されると、セラミドが作られなくなり、リソソーム膜は脆弱になり、やがて破れてしまいます。

すると、リソソームの中からカテプシンという、強力なタンパク質分解酵素が出て来て、細胞内小器官や細胞骨格が破壊されるため、神経細胞は死んでしまいます。

4-ヒドロキシノネナールはどうやってつくられるのか

4-ヒドロキシノネナールは、リノール酸が酸化することでできます。どのようにリノール酸からできてくるのか知りたいと思い調べました。

すると、古いお米の、いわゆる古米臭と関係があることがわかりました。リノール酸の酸化とノネナールができるまでという記事にまとめました。

加齢臭で知られるようになったノネナールが、古米臭でも登場するというのが面白い。生き物は同じように古くなっていくんだなと思いました。

そして、「におい」に脂肪酸が結構関わっています。洗濯物の生乾きのにおいも、吟醸酒のよい香りにも脂肪酸が関係あります。

リノール酸を減らす

オメガ6リノール酸が多い油と食品ランキングで普段食べている食品に含まれるリノール酸を調べた記事を書きました。

n-6 系脂肪酸の食事摂取基準では、私の年齢57歳だと1日10gです。食事摂取基準とは、推定平均必要量と推奨量が設定できない場合に定められていて、10gとれば不足することはないという量です。

私は納豆が好きでほぼ毎日食べていて、味噌汁は毎日飲んでいます。肉を食べるときは、鶏肉を基本にしています。鶏肉もリノール酸が多いです。納豆だけで、100gあたり5gあります。大豆やナッツに含まれるリノール酸は多いです。

普段リノール酸が不足することはない

普通に食事をしていればリノール酸は不足することはないと考えて、食生活を見直すのがよいと思います。日本人は肉を食べて米を食べなくなったで書きましたが、普段の食事で脂質をとることがはっきり増えています。

大豆油が入っているサラダ油はとても使いやすい油ですが、リノール酸が半分くらい占めています。それなら、使う油は、オリーブオイルか少々高いですがえごま油や亜麻仁油にしようと考えます。

また、たいていのお店で買ったり食べたりする揚げ物は、リノール酸がたくさん入った油を使っていますから、外食で揚げ物はやめておく。(かなりむずかしいですが)

そのようにコントロールして、少しでもリノール酸のリスクを避けるようにしていかなければならないですね。

NOTE

リノール酸は特にナッツ類に多く、食用油を使わなくても、普段の生活で不足することはまず考えられません。

リノール酸の摂りすぎは体の中でアラキドン酸に変換され、炎症を促進するプロスタグランジンE2などの生理活性物質になります。そもそもはこっちの方が問題でした。

しかし、再生しない一生ものの神経細胞が、リノール酸が酸化した4-ヒドロキシノネナールによって死んでしまい、それが、アルツハイマー病の原因になっているのではないかという話が今回の話ですが、年齢が上がり、視力や記憶力が落ちている私には無視できないです。

油をとり過ぎないことと、リノール酸を減らすことが必要だなと思いました。

また、この他のリノール酸についての記事は、リノール酸についてをお読み下さい。