ココナッツオイルは、ヤシ油のことです。炭素数12の飽和脂肪酸ラウリン酸が主成分です。次に多いのは炭素数14の飽和脂肪酸ミリスチン酸です。酸化しにくく保存性はよいと思いますが、コレステロール値を気にしている人は、少し注意が必要かもしれません。

ココナッツオイルは今とても人気があります。ココナッツオイルには中鎖脂肪酸が含まれていて、それが一つの特徴です。これは中鎖脂肪酸とはで書きました。

ココナッツオイルは、どんな組成の油なんでしょう?

そしてココナッツオイル、パーム油、ヤシ油ってなんとなく同じものかなと思っているのですがどのように違うのでしょう?調べてみたらもう一つ、パーム核油というのもありました。核というと種のことでしょうか。早速、調べてみました。

ココナッツオイルはヤシ油のこと

ココナッツオイル は、ココヤシ(coconut palm) の果実の巨大な種子内部の胚乳からとられたものです。胚乳とは、種子にある胚(芽になる部分)を育てる養分となるもので、胚の周りにあります。

ココヤシの果実が熟す前には、胚乳のさらに中には液体が入っていて、飲むことができます。胚乳はココナッツオイルの他、胚乳を乾燥させたものはココナッツパウダーにもなります。私もカレーを作るときに時々買ってきます。甘い香りがあって、油分があるのでコクがでます。

また胚乳を乾燥させたものはコプラとも呼ばれ、ココナッツオイルの原料になります。

パーム油とパーム核油

パーム油というのは、アブラヤシ(oil palm)の果実から得られる油です。果実の果肉からとった油がパーム油と呼ばれます。

パーム核油は、ココナッツオイルと同じように、アブラヤシ果実の種子内部の胚乳からとられた油です。

小林絵里子さんのサイトにあるボルネオの今2008という素晴らしい紀行文のその3-熱帯には熱帯夜はない。-にアブラヤシの果房の画像がでています。ココナッツと違って手のひらに何個か入ってしまう小さい果実が房のようにたくさんついています。それで果房というのでしょう。

ココヤシもアブラヤシも同じヤシ科の植物ですが、種類が違っています。この記事を書くまで、私はヤシ油とパーム油は同じものだと思っていました。

パーム油で覚えているのは、以前、ビールのつまみにバター・ピーナツを買ってきたとき、袋をひっくり返して原材料名を見たら、パーム油と書かれていたのです。なんだバターじゃなくてパーム油で揚げているのかと思ったものです。きっとパーム油は安いのだろうなと思いました。

ヤシ油の特徴

ヤシ油とパーム核油は、脂肪酸組成が似ています。両方とも種子内部の胚乳からとられているからでしょう。トリグリセリド(油)の主要な構成脂肪酸が、ラウリン酸であるのが特徴です。表にしてみました。

脂肪酸には、炭素数(Cの数)と二重結合の数を書きました。0なら二重結合がなく飽和脂肪酸です。

| 食品成分 | パーム油 | パーム核油 | やし油 |

| 8:0カブリル酸 | 0mg | 3900mg | 7600mg |

| 10:0カブリン酸 | 0mg | 3400mg | 5600mg |

| 12:0ラウリン酸 | 420mg | 45000mg | 43000mg |

| 14:0ミリスチン酸 | 1100mg | 14000mg | 16000mg |

| 16:0パルミチン酸 | 41000mg | 7600mg | 8500mg |

| 18:0ステアリン酸 | 4100mg | 2200mg | 2600mg |

| 18:1オレイン酸 | 36000mg | 14000mg | 6500mg |

| 18:2n-6リノール酸 | 9000mg | 2400mg | 1500mg |

| 18:3n-3α-リノレン酸 | 190mg | 0mg | 0mg |

| ※日本食品標準成分表2015年版(七訂)から引用 | |||

表を見るとヤシ油とパーム核油は、重量で脂肪酸の50%近くがラウリン酸です。次いで、ミリスチン酸、カプリン酸、カプリル酸と飽和脂肪酸が多く、表の中で不飽和脂肪酸はオレイン酸とリノール酸ですから、ヤシ油はほぼ90%が飽和脂肪酸で占められています。パーム核油でも80%以上が飽和脂肪酸です。

このため酸化されにくい性質を持ちます。

ヤシ油、パーム核油とパーム油を比較すると、パーム油は全く別の種類の油で、どちらかというと穀物油に組成が似ているのが分かります。

主要な脂肪酸であるラウリン酸とミリスチン酸について調べてみました。

ラウリン酸

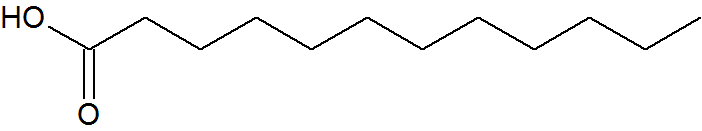

ラウリン酸。炭素数は12の脂肪酸。分子式はC12H24O2。示性式は CH3(CH2)10COOH。融点は44℃~46℃。抗菌活性を持つと考えられている。石けんやシャンプーに多く用いられています。

ミリスチン酸

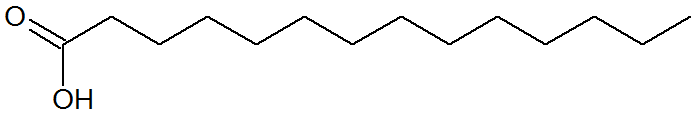

ミリスチン酸は、分子式 C14H28O2、示性式 CH3(CH2)12COOH。融点は54℃。ナトリウム塩が石けんに使われる。ラウリン酸より水溶性が劣る弱点はあるものの、発泡力や泡の持続性がよく、肌への刺激も少ないとされています。

ラウリン酸、ミリスチン酸について特有の効果のようなものがあるか調べてみましたが、私には見つけられませんでした。ラウリン酸については、母乳にラウリン酸が入っているのでラウリン酸が入っているココナッツオイルも免疫が上がると書かれているサイトがたくさんありましたが、かなり疑問に思います。

ラウリン酸、ミリスチン酸とも融点は高いですが、カプリル酸、カプリン酸があるためにヤシ油の融点はもう少し低いようです。室温が20℃以下だと固まってしまいます。20℃~25℃ではクリーム状に、25℃以上で透明の液体状態となります。

ヤシ油(パーム油もですが)というと石けんの原料というイメージが強いです。ラウリン酸、ミリスチン酸は、炭素数が少なくて長鎖脂肪酸の中ではやや短い飽和脂肪酸であるという以外に、これといった印象はありませんでした。

カプリル酸とカプリン酸については、中鎖脂肪酸とはで調べました。そちらをご参照ください。

また、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸にコレステロール値を上げる作用があり、特にラウリン酸とミリスチン酸はそれが大きいので、コレステロール値が高いことを気にしている方は注意した方がよいかもしれません。

ところで、ヤシ油は食品としてはどのような使われ方をしているのでしょう。私が知りたいのは食品としてのヤシ油です。

ヤシ油は食用加工油脂へ

ヤシ油は、主に食用加工油脂の原料になります。食用加工油脂とはごくごく一般的な名称かと思ったら、定義された用語でした。

特定の加工油脂を含むわが国の統計上の慣用語である。次の5種類の加工油脂を含む。

①マーガリン②ショートニング③精製ラード④食用精製加工油脂(食用硬化油、食用分別油、食用エステル交換油)⑤その他食用加工油脂

(油脂用語辞典 幸書房より)

ヤシ油とパーム核油の脂肪酸組成は、ラウリン酸が中心で、ラウリン系油脂と呼ばれます。ラウリン系油脂は水分に弱く、水分を含むマーガリンやスプレッドには向いていません。

ラウリン系油脂は、ココアバターの代用に使われます。ヤシ油にはリノール酸とオレイン酸が少しありますが、それらに水素添加して、融点を32℃~41℃にしたものが使われます。ラウリン系油脂は、ココアバターのようにある温度になると急に溶けるという性質を持っています。

しかし、ココアバターの代用ですから、ヤシ油は材料として価格が安いということです。

ココアの効果と分離されるココアバターから脂肪の価値について考えてみたで書きましたが、チョコレートは、ココアパウダーにココアバターを加えて製造されます。ココアバターは価格が高い材料です。

チョコレートは価格が安いものから高いものまでいろいろあります。チョコレートを買うときにひっくり返して原材料を確かめてみると価格に納得できるかもしれませんね。

また、ラウリン系油脂は、ホイップクリーム、コーヒーホワイト、ラクトアイス、アイスミルクの原料油として使われます。これらは乳製品に、ことばは悪いですが、水増しするものです。ホイップクリームは生クリームみたいなものです。コーヒーホワイトはミルクみたいなもの。ラクトアイスとアイスミルクは、アイスクリームみたいなものです。

ちなみに、アイスクリームが「重量百分率で乳固形分15.0%以上、うち乳脂肪分8.0%以上のもの」とされているのに対し、アイスミルクは「重量百分率で乳固形分10.0%以上、うち乳脂肪分3.0%以上のもの」。ラクトアイスは、「重量百分率で乳固形分3.0%以上のもの」と定められています。だいぶ違いますね。

ヤシ油は、イメージはよいのですが、食品のコストを下げるための安い材料となっているようです。

ヤシ油は中鎖脂肪酸

ヤシ油の特徴は、カプリン酸、カプリル酸という中鎖脂肪酸が入っているところです。消化されやすく燃えやすい中鎖脂肪酸は、1960年代から病人食にも使用され、2008年頃からアルツハイマー病の症状を改善するのに役立つのではないかと期待されています。

しかし、それ以外に私はあまりヤシ油に魅力を感じないです。ヤシは太陽光線のきつい熱帯の植物だから、ヤシ油でもエキストラバージンオリーブオイルのように搾っただけのものは、きっとポリフェノールのようなものがあると思いますけれども。

NOTE

人気のココナッツオイルですが、飽和脂肪酸が多いので酸化されにくい性質を持つことは間違いありません。保存性はよいと思います。

しかし、コレステロールの数値を上げるといわれるラウリン酸とミリスチン酸が多いので、私のような年齢がある程度以上の人や、コレステロール値に気をつけている方にとっては魅力的ではないと思います。

他の油については、油の種類で紹介した記事まとめをお読み下さい。