コレステロールのことを調べていたら、ヒトのような真核細胞生物では、細胞膜にリン脂質と並んでコレステロールが存在していることが分かりました。

普段、コレステロールは嫌われ者ですが、とても大切なものだと分かります。

細胞膜を構成するリン脂質

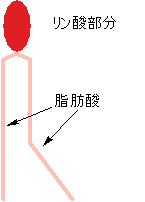

細胞膜はリン脂質からできています。リン脂質は、リン酸部分に脂肪酸が2本結合しています。脂肪酸の片方が曲がっているのは、不飽和脂肪酸であることを表しています。

生体膜を構成する脂質は、炭素間に二重結合を持つ不飽和脂肪酸と二重結合を持たない飽和脂肪酸の2本を持っているものが多い。(生命の内と外)

全てのリン脂質が同じではなく、もちろん、飽和脂肪酸が2本ついているものもあります。

リン酸部分は、親水性があり、脂肪酸は水と混ざらない(疎水性)性質があります。

リン脂質

リン脂質分子はかなり自由に動くことができる

さて、私が高校生の頃は、生物で細胞膜は半透膜と習い、セロファンを使った浸透圧の実験の画が教科書に載せられていた記憶があります。

刷り込みとは強力なもので、細胞膜=セロファン、細胞膜とはセロファンのようなものなんだろうと思っていました。

ところが、細胞の分子生物学第4版を読むと、細胞膜の中でリン脂質の分子はかなり自由に移動できるようです。ちなみに、この本、最新版は第6版が出ています。

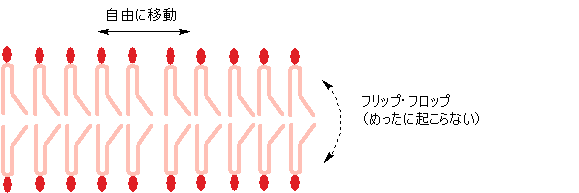

細胞膜は、下図のようにリン脂質が二重になっています。リン酸部分は親水性があるので、水に向かって並んでいます。

リン脂質分子は、同一層内の側方への移動は自由に行うことができるというのです。「ゆるゆる」です。ただし、もう一方の層への移動(フリップ・フロップ)はめったに起こらないそうです。

セロファンは物ですが、細胞膜はかなり自由で流動性が高いもののようです。

細胞膜

細胞膜には流動性が必要である

細胞膜を通して物質が出入りします。また細胞膜には酵素が結合しています。細胞膜には流動性が必要な理由です。

細胞膜の流動性は厳密に調整される必要がある。二重層の粘性がある限度を超えると膜輸送や酵素活性の一部などが停止してしまうことがある。

脂質二重層の流動性が構成成分と温度の2つに依存していることは,人工二重層を使って容易に示すことができる。

1種類のリン脂質を用いて作った人工二重層には固有の凍結温度があり,液体から柔軟性のない二次元結晶(またはゲル)状態へと変化する。

この状態変化を相転移(phase transition)といい,転移の起こる温度は炭化水素鎖が短いほど,また二重結合の数が多いほど低くなり,膜はそれだけ凍結しにくくなる。

炭化水素が短いと炭化水素鎖どうしの相互作用が少なくなり,シス型の二重結合があると鎖がねじれて炭化水素鎖がきっちりと並びにくくなるので,膜は低温でも流動性をもち続ける。

細菌や酵母などは,生息環境の温度に応じて膜の脂質の脂肪酸組成を調整し,膜の流動性をほぼ一定に保っている。

低温では,シス二重結合の多い脂肪酸を合成し,温度低下による二重層の流動性の低下を回避している。

温度が低くなっても細胞膜の流動性を確保するために、生物は、リン脂質の脂肪酸を二重結合の多い不飽和脂肪酸に変えます。

飽和脂肪酸に比べて炭素の二重結合を持つ不飽和脂肪酸は融点がずっと低く、さらに二重結合の数が増えるとさらに融点が下がります。つまり、固まりにくくなるのです。

温度が低いと不飽和脂肪酸が増える

以前、ひまわり油で国産、遺伝子組み換えなしで高オレイン酸タイプがあったという記事を書きました。

この中で、ひまわりを栽培している時の平均気温によって、リノール酸とオレイン酸の割合が大きく変わることを書いています。

リノール酸の方が二重結合が多く、融点は低いです。こちらも環境に適応する話です。こんなことを書いています。

ヒマワリの脂肪酸組成のうち、リノール酸が49%から74%の間で変化することが知られています。これは開花後から収穫までの平均最低気温に影響されます。

開花後から収穫までの期間を結実期間というようですが、結実期間の平均気温が低いとリノール酸の割合が高くなり、オレイン酸が低くなる結果が出ています。

コレステロールは脂肪酸を固定する

細胞膜は基本的に「ゆるゆる」の構造なのですが、ここにコレステロールが登場します。コレステロールは脂肪酸を固定する働きをします。

また、その一方で、脂肪酸が環境の温度変化で流動性を失わないようにもしています。

ほとんどの細胞膜の脂質二重層は,リン脂質だけでできているわけではなく,コレステロール(Cholesterol)や糖脂質(glycolipid)を含んでいる。

真核生物の細胞膜には,リン脂質分子1個に対して1個というほど多量のコレステロールが存在する。コレステロール分子の存在は,脂質二重層の透過性を減少させる方向に働く。

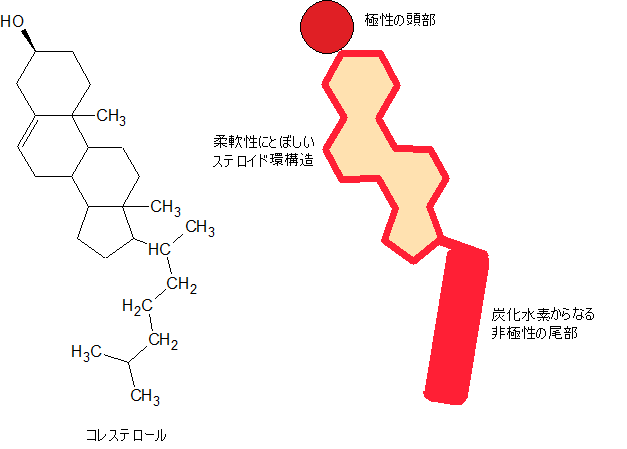

二重層の中のコレステロールは,そのヒドロキシル基がリン脂質分子の極性をもつ頭部近くに来るような並び方をしている。

こういう配置をとることで,柔軟性にとぼしい平面構造をしたステロイド環が,炭化水素鎖の最も極性基に近い部位と相互作用してそこを固定している。

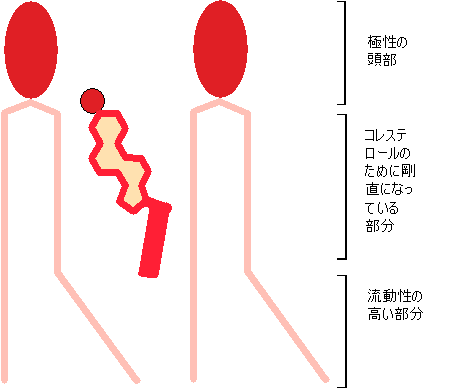

リン脂質分子の炭化水素鎖の端のほうのCH2基をいくつか動きにくくすることで,コレステロールが脂質二重層の流動性を減少させる一方,真核細胞の細胞膜でみられる程度の高濃度になると,炭化水素鎖の凝集や結晶化も阻害する。

つまり,コレステロールは相転移を阻害するのである。

コレステロールはこのような構造をしています。

文中にあるように、極性の頭部と、柔軟性にとぼしいステロイド環構造と炭化水素からなる非極性の尾部からできています。

コレステロール

これが、われわれヒトのような真核生物では、リン脂質分子1個につきコレステロールが1個存在するというのです。

コレステロールが多いわけだ

何しろ細胞1個の中の話です。細胞膜にリン脂質とコレステロールが並ぶなら、体にコレステロールは必要であり、アセチルCoAから作られ、また体の中に存在量が多いといわれるのが分かります。

こんな図が載せられていました。脂肪酸は短いものから長いものまでいろいろありますが、炭素数18のものが多かったです。

コレステロールは環構造ですから、脂肪酸の方が長くなりますね。こうしてコレステロールによって「ゆるゆる」のリン脂質が固定されます。

細胞膜のコレステロール

NOTE

細胞膜は流動性が高く、リン脂質は側方(横方向)には自由に移動できるほど「ゆるゆる」でした。

リン脂質は、2本脂肪酸が結合していますが、1本は飽和脂肪酸、もう1本は不飽和脂肪酸の組み合わせが一般的です。

真核生物の細胞膜には、リン脂質分子1個につきコレステロールが1個付きます。コレステロールは、細胞膜の透過性を減少させるものの、細胞膜が低温下で流動性が下がることを防いでいます。

細胞膜にこれだけコレステロールが存在するなら、コレステロールがアセチルCoAから作られたり、コレステロールが代謝される仕組みがなかったり、胆汁から放出されたコレステロールの99%が回収される理由が分かりますね。

コレステロールについての他の記事は、コレステロールについて知っておきたいことをご覧下さい。